图说芯片技术60多年的发展史(二)

4.集成电路(芯片)的发明(1958年,距今63年)

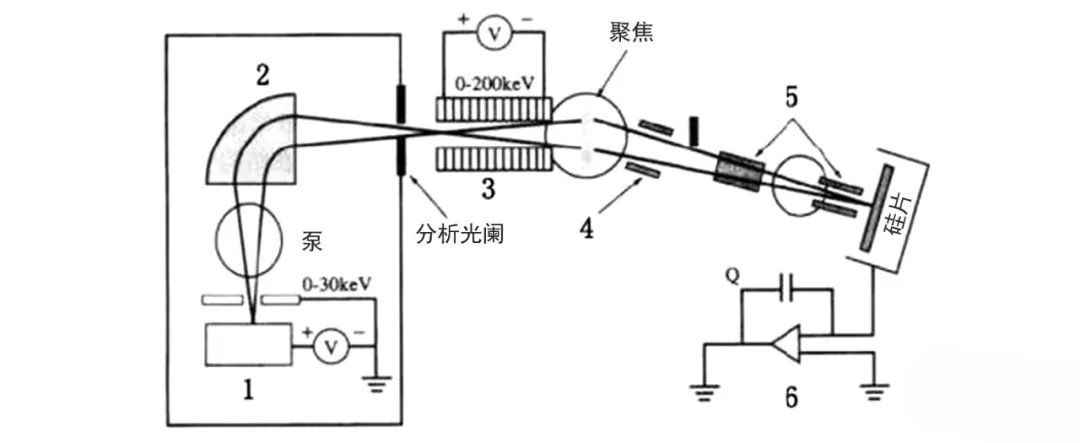

1950年,美国人拉塞尔.奥尔(Russell Ohl)和威廉姆.肖克莱(W.Shockley)发明了离子注入工艺,1954年肖克莱申请了这项发明的专利。离子注入是将杂质电离成离子并聚焦成离子束,在电场中加速后注入到硅材料中去,实现对硅材料的掺杂,目的是改变硅材料的导电性能。离子注入是最早采用的半导体掺杂方法,它是芯片制造的基本工艺之一。

图11.简要的离子注入原理示意图

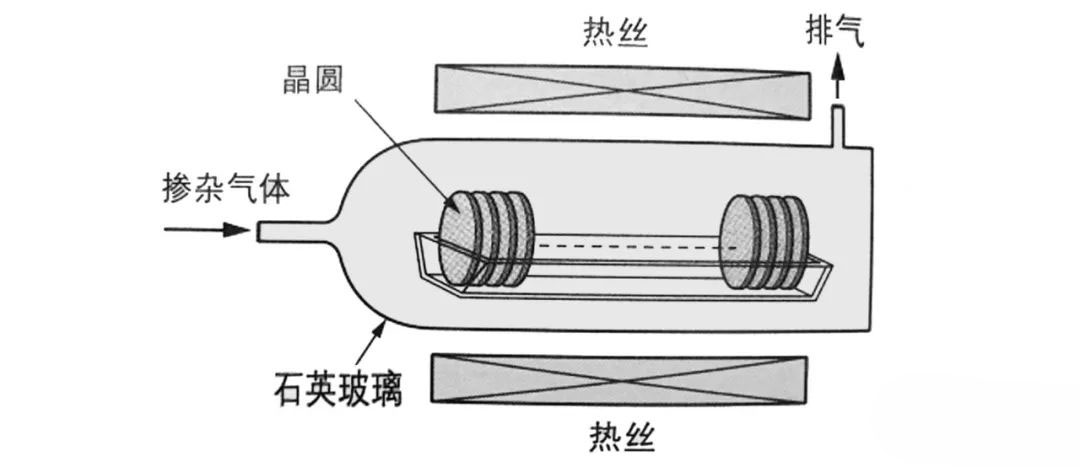

1956年,美国人富勒(C.S.Fuller)发明了扩散工艺;扩散是掺杂的另一种方法,它也是芯片制造的基本工艺之一。

图12. 一种热扩散装置示意图

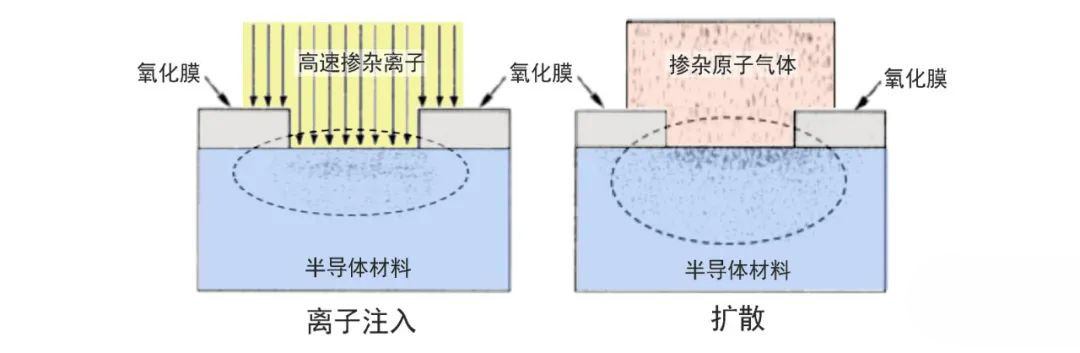

离子注入工艺和扩散工艺是两种掺杂方法。离子注入用于形成较浅的半导体结(Junction),扩散用于形成较深的半导体结。掺杂就像炒菜中添加调味料,它是对半导体材料的“添油加醋”。少量的其它物质掺进很纯的半导体材料中,使其变得不纯,对于半导体材料来说,其它物质就是杂质,掺入的过程就称为掺杂。掺杂是将一定数量的其它物质掺加到半导体材料中,人为改变半导体材料的电学性能的过程。

图13.两种半导体掺杂示意图

1958年,美国仙童公司的罗伯特.诺伊斯(Robert Noyce)与美国德仪公司的杰克.基尔比(Jack Kilby)间隔数月分别发明了集成电路,开创了世界微电子学的历史。诺伊斯是在基尔比发明的基础上,发明了可商业生产的集成电路,使半导体产业由“发明时代”进入了“商用时代”。

基尔比因为发明集成电路而获得2000年的诺贝尔物理学奖。诺伊斯是仙童半导体公司(1957年成立)和英特尔公司(1968年成立)的创办人之一,他是伟大的科学家,是集成电路史上重要人物。遗憾的是,他之前在肖克莱实验室工作时,发明“负阻二极管”得不到老板支持而终止,后来日本科学家江崎玲于奈(Leo Esaki)在此项发明上获诺贝尔奖;他于1990年逝世,未等到2000年与基尔比分享当年的诺贝尔物理学奖,两次均与科技最高荣誉无缘。但是,他们两人都被誉为是集成电路之父。

图14.基尔比和诺伊斯与他们发明的芯片

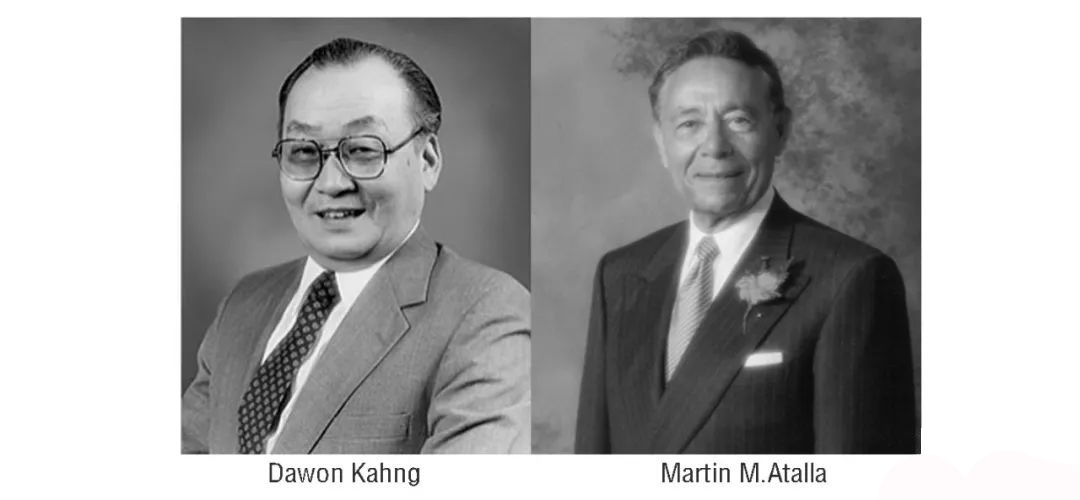

1959年,贝尔实验室的韩裔科学家江大原(Dawon Kahng)和马丁.艾塔拉(MartinM.Atalla)发明了金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET),这是第一个真正的紧凑型MOSFET,也是第一个可以小型化并实际生产的晶体管,它可以大部分代替JFET。MOSFET对电子行业的发展有着深远的影响。

图15.江大原和艾塔拉发明了MOSFET

5.光刻工艺是芯片制造的灵魂 (发明距今61年)

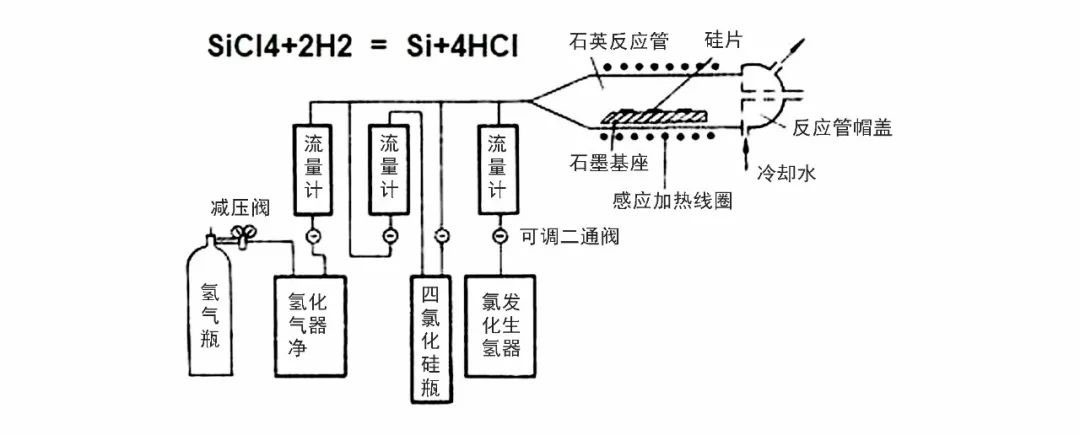

1960年,卢尔(H.H.Loor)和克里斯坦森(Christenson)发明了外延工艺。外延是指在半导体单晶材料上生长一层有一定要求的、与基片晶向相同的单晶层,犹如原来的晶体向外延伸生长了一层。

图16.硅气相外延生长装置原理示意图

1960年,光刻工艺是首次应用在芯片制造中的吗?这是一个重要问题,需要本文重点讨论。《光刻如何一步一步变成了芯片制造的卡脖子技术?》一文指出,光刻工艺是芯片制造的灵魂技术。正是光刻工艺的出现,才使得硅器件制造进入到了平面加工技术时代,才有大规模集成电路和微电子学飞速发展的今天。

泛指意义上的光刻技术发明,应该追溯到1822年法国科学家约瑟夫.尼瑟福.尼埃普斯(Joseph Nicephore Niepce)的感光材料试验和刻蚀实验,以及他在1827年制作的d’Amboise主教雕板像复制品。本文所说的光刻工艺特指芯片制造过程中的光刻工艺技术。

芯片制造的光刻工艺到底是什么时候发明的?笔者发现网上这方面的文章很少,即使有文章介绍,也都是一笔带过。网上资料主要有两种说法,第一种说法是,1960年卢尔(H.H.Loor)和卡斯特兰尼(E.Castellani)发明了光刻工艺[4]。第二种说法是,1970年斯皮勒(E.Spiller)和卡斯特兰尼(E.Castellani)发明了光刻工艺[5]。两种说法中光刻发明时间竟相差10年之久。网上也很难查到卢尔、卡斯特兰尼和斯皮勒如何发明光刻工艺,甚至难以查到他们的生平介绍。

笔者更相信1960年应是光刻工艺发明的年份。因为,如果光刻工艺是1970年才发明,那么1958~1970年这十多年时间里,贝尔实验室、仙童公司、TI、RCA和Intel等先驱公司的半导体产品(双极、FET、MOSFET晶体管)和芯片是很难制造出来的。

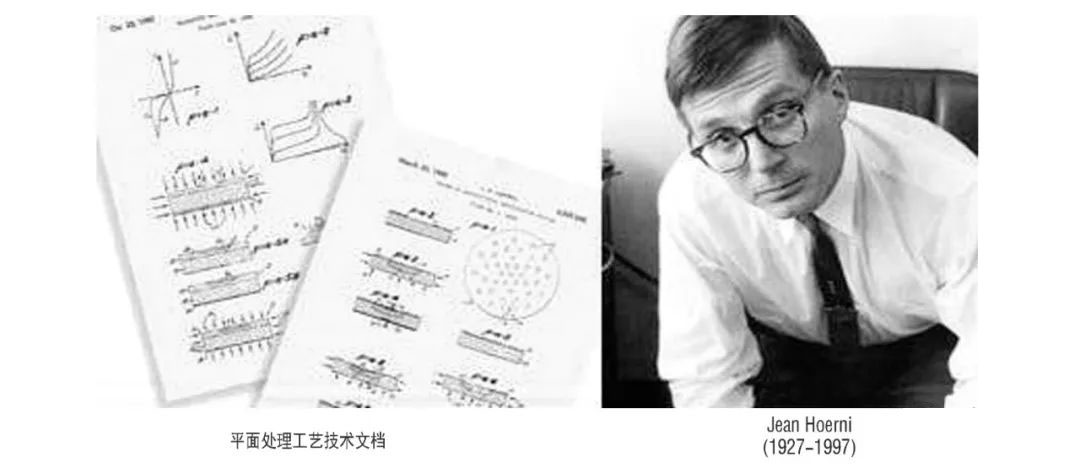

笔者也相信仙童公司应该是光刻工艺的发明地。1958年仙童公司几位创始人从照相机商店购买了三个16毫米镜头,制作了一个步进和重复照相装置,用来制作掩模,并对掩模板、光刻胶进行了改进。1959年,罗伯特.诺伊斯(Robert Noyce)在日记中提出一个技术设想,“既然能用光刻法制造单个晶体管,那为什么不能用光刻法来批量制造晶体管呢?”,“把多种组件放在单一硅片上将能够实现工艺流程中的组件内部连接,这样体积和重量就会减小,价格也会降低”。为此,仙童公司开始将光刻工艺尝试应用于晶体管批量制造。诺伊斯提出了“平面技术”的设想,琼.赫尔尼(Jean Hoerni)就是将这一设想转换为实际可行的“平面处理”技术的那位大牛人[11]。

图17.赫尔尼及所编写的平面处理工艺技术文档

从光刻机的发展年代来看,上世纪60年代是接触式光刻机、接近式光刻机;70年代是投影式光刻机;80年代是步进式光刻机;再到步进式扫描光刻机,浸入式光刻机和现在的EUV光刻机[16],可见芯片制造的光刻工艺不可能是1970年才发明出来。

离子注入、扩散、外延、光刻等工艺技术,加上真空镀膜技术、氧化技术和测试封装技术,构成了硅平面加工技术的主体,通俗地说是构成了芯片制造的主体。没有光刻技术就没有今天的芯片技术和产业,也就没有我们现在的信息化和智能化社会。